Actualité du

Patrimoine

Chrétien Verbaculaire

Nos

manifestations

pour vous

Présentation

des Oratoires

Fontaines de

dévotion

Croix et

Chemins de croix

Arbres sacrés

christianisés

Niches murales

et Linteaux de portes

Ex voto des

sanctuaires

Hagiographies

Les dossiers

Des dragons dans les oratoires

Indulgences et oratoires

Sainte Marie Madeleine

à la Sainte Baume

Un oratoire à l'origine de la

cathédrale de Chiavari

La procession aux limaces

à Sigale

Les niches murales de Sorrente

Du laraire romain

à l'oratoire chrétien

Un sanctuaire Vendéen surprenant

Les oratoires de Guadeloupe

Nos amis contributeurs

Rue des Miracles, Ex-voto

mexicains

Le sanctuaire de

Sant'Anna de Vinadio

Le chemin du rosaire de

l'Annonciade à Menton

Les oratoires de la Martinique

Les Piloni Votivi du Piémont

Notre

Dame de Liesse, Un sanctuaire national

Qui sommes

nous?

Adhésions

Partenaires

Bulletins

semestriels

Livres en vente

Liens vers sites Web amis

|

Les dossiers

SAINTE MARIE MADELEINE À LA

SAINTE BAUME

|

La tradition chrétienne dit que Marie-Madeleine, son frère Lazare, sa

soeur Marthe, Saint Maximin, Marie Jacobé, Marie Salomé, Sarah et peut

être beaucoup d'autres quittent la Palestine entre 43 et 45 de

notre ère, dans une barque sans voiles ni rames, qui finira sa course

dans la Provence Romaine à l'embouchure du Petit Rhône.

Lazare ira évangéliser Marseille et sera son premier évêque, Marthe

ira évangéliser Avignon, puis Tarascon ou elle se fixera en chassant

le Dragon La Tarasque. Maximin l'un des 72 disciples sera le premier

évêque d'Aix-en-Provence, Marie jacobé soeur de la Vierge, Marie

Salomé mère des apôtres Jacques et Jean, et Sarah leur servante,

resteront au lieu d'accostage et fonderont Les Saintes Maries de la

Mer.

Marie-Madeleine passera à Marseille, puis ira vivre en ermite pendant

trente ans dans une grotte de la montagne qui deviendra la Sainte

Baume*, pour y faire pénitence n’ayant que sa chevelure pour seul

vêtement.

De cet épisode raconté en chansons de geste, on date le début de

la Christianisation de la Provence.

* Bauma

est une grotte en procençal

|

Sainte Madeleine dans l'église St Erige à Auron (06) |

Les Evangiles font mention de trois Marie-Madeleine fréquemment

confondues en une seule personne :

Marie de Béthanie sœur de Marthe et de Lazare le ressuscité qui le reçut

dans sa maison.

Marie la Pécheresse qui inonda de parfum les pieds de Jésus et les essuya

avec ses cheveux au cours du repas chez Simon le pharisien,

Marie de Magdala, guérie par Jésus des démons qui l’habitaient, présente

lors de la crucifixion et de la mise au tombeau, à qui le Christ est apparu

après sa résurrection.

Au sommet de la montagne où se trouve la grotte une petite chapelle marque

l’emplacement où les Anges dit-on la transportait 7 fois par jour.

Près de Saint-Maximin sur la route de Nans, en bordure de la voie Aurélienne,

un pilier octogonal surmonté d’une sculpture représentant la Sainte

transportée par les Anges a été érigé au XV° siècle à l’endroit où, venant

de la Sainte Baume, elle reçut la communion des mains de Saint Maximin avant

de mourir.

DÉVOTIONS

ET PÈLERINAGES À LA

GROTTE

DE LA SAINTE BAUME

Durand des siècles, des Papes, des Evêques, des Comtes et des Rois, iront en

pèlerinage à la Sainte Baume :

Au Ve siècle,

fondation d’un Prieuré à la Sainte Baume, par Saint Cassien, fondateur de

l’Abbaye Saint Victor de Marseille.

Au IXe siècle

le pape Jean VIII (872-882) se rend en visite à la grotte, suivi quelques

années plus tard par le pape Etienne VI (896-897).

Vers 880 Boson 1er,

fondateur de la dynastie des Comtes de Provence se rend en pèlerinage à la

grotte.

Le 22 juillet 1254, Saint Louis visite la Sainte Beaume à son retour de la 7ème croisade

en Terre Sainte.

En 1279, Charles II d’Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, entreprend

des fouilles à Saint-Maximin qui aboutissent à la découverte des reliques de

sainte Marie-Madeleine.

En 1288, il entreprend la construction de la basilique de Saint-Maximin et

en 1295, avec l’appui du pape Boniface VIII, il installe les Dominicains à

Saint-Maximin et à la Sainte-Baume.

Ensuite les pèlerinages des Papes se succèdent : Clément V en 1309, Jean

XXII en 1316, Clément VI en 1345, Urbain V en 1362, Grégoire XI en 1376.

En 1376 toujours, pèlerinage de sainte Catherine de Sienne.

En 1332, dans la même journée, visite de Philippe VI de Valois, roi de

France, d’Alphonse IV d’Aragon, de Hughes de Chypre, de Jean de Luxembourg,

roi de Bohème, et de Robert comte de Provence.

En 1340, pèlerinage de sainte Brigitte de Suède avec son époux et ses

enfants.

En 1348, La reine Jeanne de Provence. 1362, Jean II le Bon, roi de France.

1387, Marie de Blois, épouse de Louis 1er,

roi de Provence. 1389, Charles VI le Fou, viens à l’âge de 21 ans avec Louis

II (12 ans), roi de Sicile et comte de Provence.

En 1409, La reine Yolande d’Aragon, épouse de Louis II, donne à perpétuité

une rente annuelle de 200 florins.

En 1435, Isabelle de Lorraine, épouse du roi René. 1438, le roi René, fils

de Yolande d’Aragon. 1440, Charles VII, roi de France et Marie d’Anjou, sœur

du roi René. 1447, deuxième visite du roi René.qui fait d’importants dons au

couvent de Saint-Maximin pour la construction de la basilique ; en 1448, les

travaux de fouilles qu’il a fait entreprendre aux Saintes-Maries-de-la-Mer

aboutissent à la découverte des reliques des trois Maries.

En 1435 toujours, le Dauphin Louis (futur Louis XI, roi de France)

visite la Grotte.

En 1456, Louis XI, roi de France et son épouse Charlotte de Savoie, qui

dotent richement la grotte.

En 1470, troisième visite du roi René avec sa seconde épouse Jeanne de

Laval.

En 1499, Anne de Bretagne fait réparer le reliquaire de sainte

Marie-Madeleine

En 1516, l’archevêque d’Arles Jean Ferrier fait ériger les oratoires du

Chemin des Rois

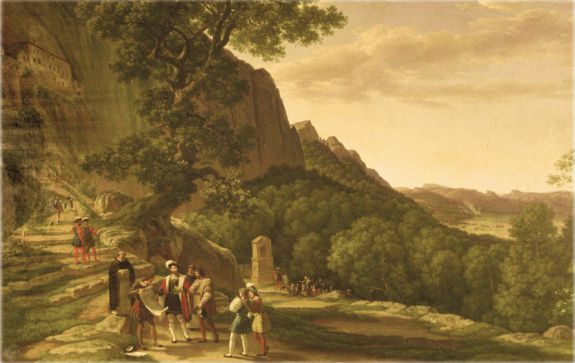

Tableau

de Prosper-François Barrige de Fontainieu (1760-1850), Musée

Municipal de Draguignan, Cliché Louis GO.

François 1er et

la reine Claude de France visitant la Sainte Beaume en 1516

Le 1er janvier

1516, à son retour de Marignan, François Ier vient

rendre grâce en compagnie de Claude de France, fille de Louis XII et d’Anne

de Bretagne qu’il avait épousé le 18 janvier 1515.

En 1533, deuxième visite de François Ier,

à l’occasion du mariage de son fils, Henri d’Orléans, avec Catherine de

Médicis à Marseille.

En 1538, troisième pèlerinage de François Ier,

en action de grâce après la libération de la Provence.

Le 25 octobre 1564,visite de Catherine de Médicis, avec Charles IX roi de

France (14 ans), son frère le futur Henri III, et Henri de Navarre (11 ans).

Le 6 mars 1622, pèlerinage de Louis XIII pour la naissance d’un dauphin

'Dieudonné' le futur Louis XIV.

Le 5 février 1660, visite de Louis XIV, avec Anne d’Autriche et Mazarin.

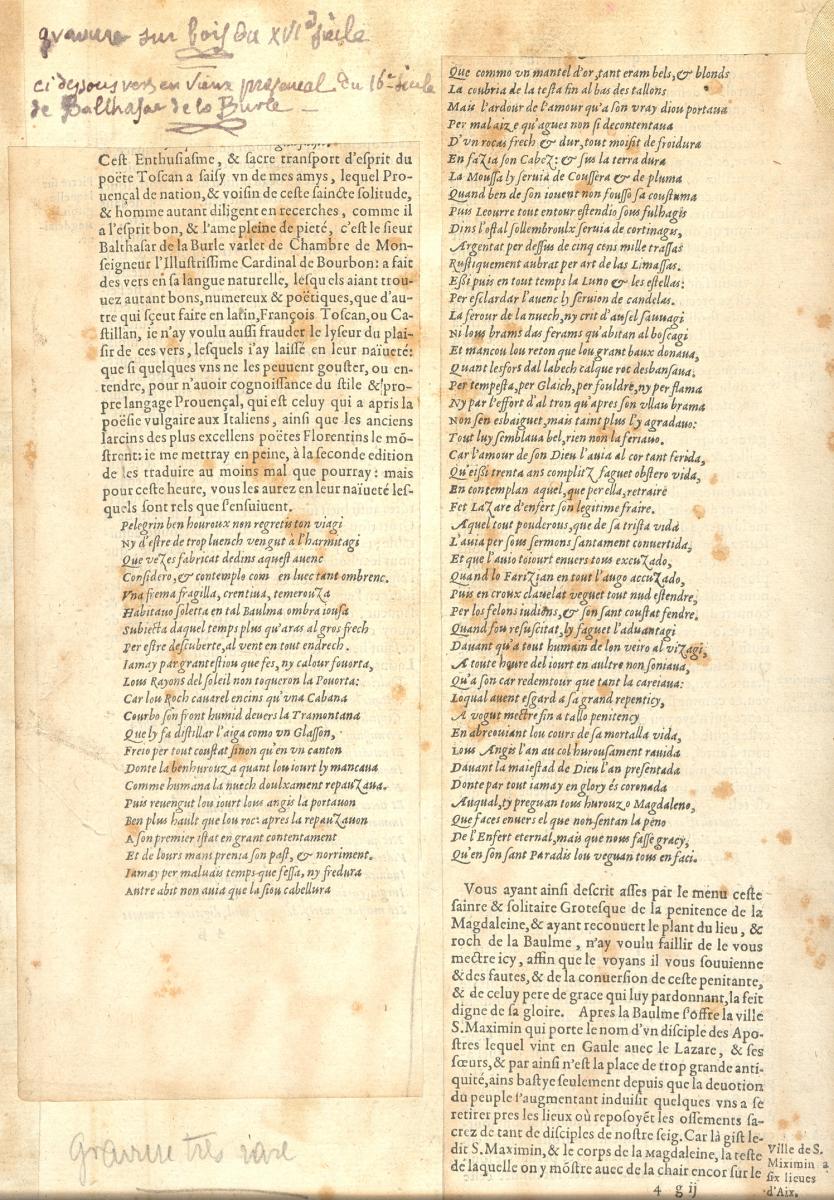

Ci-dessus poëme en vieux provençal de Balthazar de La Burle, Valet de

Chambre du

Cardinal de Bourbon (XVI siècle) relatant l'histoire de la Marie Madeleine à

la Sainte Baume.

|

|

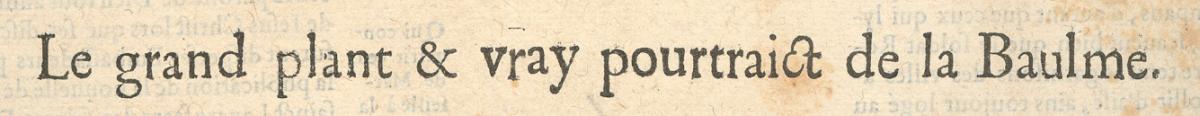

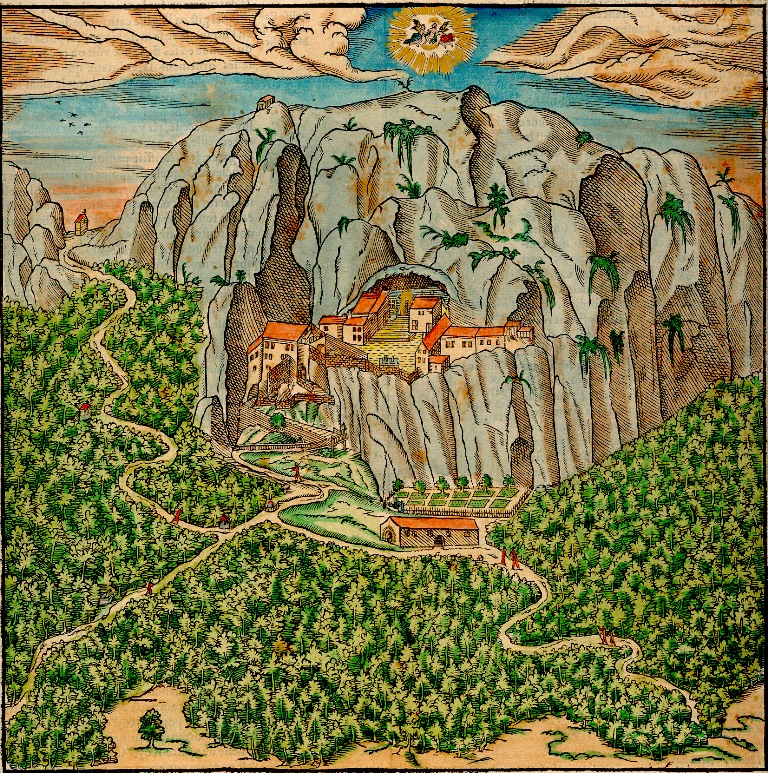

GRAVURE SUR BOIS DU XVIème.

Siècle

Sur cette très belle gravure, on voit en bas sur la gauche le Chemin

des Rois venant de Nans.

Puis plus haut la Fontaine de Nans avant le premier personnage en

rouge et ensuite le

cinquième oratoire ‘Madeleine au Saint Sépulcre’ se voit au carrefour

du Chemin de l’Hôtellerie.

La Chapelle des Parisiens construite en 1630 ne figure pas sur cette

gravure,

l’Oratoire suivant, en direction du col, serait donc le sixième

oratoire signalé par Du Chesne.

Le septième et dernier oratoire est bien visible au Col de même que la

Chapelle du Saint Pilon. |

LA MADELEINE DE VÉZÉLAY

Au

temps de Charlemagne, Girard de Roussillon Duc de Bourgogne, missionna un

moine pour aller chercher des reliques de Sainte Marie-Madeleine à Aix.

Elles furent en fait "volées" et rapportées dans ce qui deviendra plus tard

la splendide Basilique de Vézélay, ce qui fut entérinné par le Pape de

l'époque. Vézélay devint ensuite le point de rassemblement des

pèlerins du nord de la France et de l'Europe et le départ d'un important

chemin de Saint-Jacques, vers Compostelle. Vézelay connut ensuite un

incessant mouvement de pèlerins.

C'est au pied de la Basilique de Vézélay qu'en 1146, Saint Bernard prêcha la

deuxième croisade devant tous les Rois, l'Empereur et autres puissants

Seigneurs d'Europe. Mais ceci est une autre histoire!

LES ORATOIRES DE LA SAINTE BAUME

C’est en 1516 que Monseigneur Jean Ferrier, archevêque d’Arles, fit ériger

les oratoires de la Sainte-Baume, en souvenir du pèlerinage qu’il venait de

faire à la grotte où sainte Madeleine vécu trente ans dans la pénitence. Ils

sont décrits dès 1547 par Du Chesne : « Comme on commence à monter cette

montagne, assez fâcheuse n’était l’artifice duquel on a usé à rendre le

chemin plus aisé, on trouve sept petits oratoires enrichis de belles

peintures et représentations en bosse, où l’on avait élaboré toute la vie de

cette bienheureuse repentie. »

|

Ils suivent l’ancien chemin qui, de Nans, conduisait à la grotte avant

la construction de la route actuelle en 1897. Du Chesne nous indique

que le premier oratoire se trouve au bas de la montée, à environ deux

kilomètres de Nans ; il n’en subsiste que le socle en pierres de

taille, la niche contenait un bas-relief représentant

« Marie-Madeleine quand elle était encore dans le monde, revêtue de

ses habits pompeux, avec ses chaînes d’or, assise néanmoins devant

Notre Seigneur qui prêchait aux foules, au moment où il la délivrait

de la possession du démon. »

Au contour de la vieille route, un peu avant qu’elle ne traverse la

route actuelle, voici le second oratoire ; il n’en reste que le socle,

la Sainte y apparaissait « toute changée en ses façons d’habits,

déchevelée, contre terre, baisant les pieds de notre Rédempteur. »

Le troisième, nous dit C.M. Girdlestone, « est situé à l’endroit

précis où la voie atteint le plateau et où les pèlerins, à la fin de

la montée, apercevaient la grotte pour la première fois. C’est un

endroit aujourd’hui presque inconnu des promeneurs et fréquenté

seulement par les charbonniers les années de coupe. La vue, de ce

point, est la plus belle que l’on puisse avoir de la chaîne entière.

Ce monument, relativement bien conservé, est un élément de grande

beauté. |

|

Connu sous le nom d’Oratoire de Miette, on raconte qu’aux jours les

plus sombres de la Révolution les parents d’une jeune fille occupaient

comme gardiens le couvent d’où les moines avaient été chassés. Par une

froide journée d’hiver, un passant vint leur demander asile, mais au

moment où le père de Miette le faisait entrer, le malfaiteur le tua

d’un coup de fusil.

A ce bruit la mère descendit à la hâte, et fut tuée de la même façon.

La pauvre enfant, affolée, chercha à fuir, elle descendit à travers la

forêt, poursuivie par le bandit qui voulait faire disparaître ce

témoin gênant.

Elle parvint ainsi, à bout de souffle, à côté de l’oratoire près

duquel elle tomba en prières. L’assassin chercha en vain et continua

sa course, puis disparut dans la forêt sans voir Miette, toute

tremblante, agenouillée devant l’oratoire et remerciant sainte

Madeleine de sa protection miraculeuse.

Dans la niche se trouvait un bas-relief ou une fresque ; Du Chesne ne

donne pas de précision à cet égard, mais le R. P. Gavoty, dans son

« Pèlerinage à la Sainte-Baume » paru en 1826, indique : « il ne

manque que le bas-relief ; on en avait mis un nouveau représentant

Marie-Madeleine, à ses pieds, attentive à la parole du Christ chez

Sainte Marthe. » |

|

|

Restauré en 1964, c’est un pilier en pierres de taille avec une grande

niche en arc surbaissé encadrée de pilastres ornés de sculptures et

surmonté d’une corniche moulurée sur laquelle repose un fronton

triangulaire où l’on voit les armes de l’archevêque « écartelé aux 1

et 4 d’argent, chargé de 4 fers de lance deux à deux, aux 2 et 3 de

gueules à 2 gerbes d’or placées en sautoir, et sur le tout écu d’azur

à une fleur de lys d’or » (La Sainte Baume. Du chanoine Escudier

1925).

La niche abrite un nouveau bas-relief du sculpteur Olivier Petit

représentant Marie-Madeleine aux pieds de Jésus à Béthanie. |

|

Sur le socle de nombreux ‘Fers à cheval’ ont été gravés par des

Compagnons du Devoir sur les traces de Maître Jacques Soubise,

fondateur légendaire du compagnonnage retiré, en 950 av. J.-C., à la

Sainte Baume où il aurait été assassiné et enterré à son retour de la

construction du temple de Salomon |

|

|

C’est à l’entrée de la forêt, non loin du carrefour des Trois Chênes,

que se trouve l’oratoire suivant, en bordure du Chemin des Rois qui

conduit à la grotte.

De construction similaire au précédent les pilastres, chapiteaux et le

fronton avaient disparu ainsi que le bas-relief sur lequel on voyait

« Marie-Madeleine embrassant la croix sur le calvaire et dans un angle

était reproduit le portrait de l’archevêque Jean Ferrier, en camail et

à genoux sur un prie-dieu, avec la mention : Joannes Ferrerius

archiepiscopus arelatensis hoc monumentum igi curavit. MDXVI ».

Inscription qui, dit-on, se retrouvait sur chacun des sept oratoires.

Classé M.H. en 1913.

Restauré en 1937, un nouveau bas-relief en pierre de M. Olivier Petit,

représentant la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Madeleine aux pieds

de la Croix, a pris place dans la niche. |

|

L’oratoire suivant se trouve aux quatre chemins de Nans, de la grotte,

du Saint Pilon et de l’Hôtellerie, après avoir dépassé la fontaine.

Mutilé comme les précédents, il avait conservé, jusque vers 1925, ses

pilastres avec leurs chapiteaux ainsi qu’une partie de sa corniche.

Le bas relief contenu dans sa niche représentait « Madeleine aux

abords du Sépulcre du Sauveur où deux Anges lui annonçaient sa

résurrection. »

Il a été restauré en 1937 par le sculpteur Marius Guérin de Pertuis

sous la direction de M. Roustan, architecte des Monuments Historiques.

Un nouveau bas-relief réalisé par Olivier Petit a pris place dans la

niche, protégé par une grille.

De même style que les précédents, mais avec des colonnettes à la place

des pilastres, il est également classé M.H. depuis le 22 juillet 1913. |

|

|

Un sixième oratoire existait lorsque Du Chesne parla de ces petits

monuments, mais impossible d’en retrouver la trace, il devait se

trouver non loin de l’ancienne chapelle, aux murs couverts de marques

compagnonniques, dite « Chapelle des Parisiens », située en bordure du

sentier vers le Saint Pilon ; on y voyait « Marie-Madeleine dans une

barque venir vers notre France, en la compagnie de plusieurs autres,et

au dernier vous la remarquerez couchée de son long avec un crucifix en

mains, considérant l’amour que notre Dieu a porté au genre humain. » |

|

Le dernier oratoire de la série situé au-dessous du col du Saint Pilon

a été restauré en 1975 par l’Association ouvrière des Compagnons du

Devoir du Tour de France sous la direction de Jean Cochinaire.

De construction plus sobre que les précédents la niche en arc

surbaissé est encadrée par deux colonnettes, elle abrite un bas-relief

d’Olivier Petit, de Flayosc, représentant la scène du « Noli me

tangere ». |

|

|

Nota : En 2013 ont été inaugurés les socles recréés des deux premiers

oratoires aujourd'hui disparus, ces travaux ont été réalisés par les

Apprentis d'Auteuils.

Ces photos seront à faire pour actualiser notre inventaire.

Texte de Jean Dieudé de mai 2005, remanié et complété.

Photos de Jean Dieudé

F.L. le 11 août 2015 |

Connaissance et Sauvegarde des Oratoires

Le Beverly, 226 B Avenue de La Lanterne, 06200 NICE

Tél : 06 16 76 19 09 - oratoires.asso@gmail.com

Association d'Intérêt Général

|